※私は専門家でもコーチでもありません。『ボールの打ち方』を説明する、「フォアハンドはこうやって打ちます」等と解説する立場に無い。自分の上達のために色々考え、それをブログに書いているだけの者です。そもそも会ったことも自分のテニスを見せた事もない者の話を鵜呑みにするのは危険です。私は「自身のテニスを上達させるのは結局自分自身、コーチや周りの人達ではない」と考えています。ここで書く内容も単なる情報。理解も解釈も読む方にお任せするしかありませんし、同じ理解をしていただける自信もありません。まずは普段からテニスを見ているコーチにご相談される方が絶対に良いです。内容について「間違いだ」と感じ、ご自身で何か考えるきっかけになるならそれも良いです。くれぐれも怪我等なさらないようご注意ください。

「自信を持ってバックハンドを打てる」のがゴール

テニスにおけるバックハンドストロークには片手打ちと両手打ちがあります。(私が片手打ちバックハンドを使っているだけで順番に意味はありません)

|  |

一般には「片手打ちバックハンドは難しい」と言われていますが、それはある意味で正しく、ある意味で間違っていると思います。

導入のしやすさ (始めやすさ) で言えば圧倒的に両手打ちバックハンドになるでしょう。

個人的にですが、

- 両手打ちバックハンドは「ボールを打つ」所から始められる

- 片手打ちバックハンドは「ボールを打つ感覚を掴む」という “スタートライン” に立つまでがまず苦労する

と考えています。「打てる」と「打てない」の差は大きいです。

ただ、結局「フォアハンド側と同じ位、自信を持ってバックハンドを打てる」状態がひとつのゴール。

「フォアハンド同様に自信を持って使える」段階を考えるなら、片手打ちだろうが両手打ちだろうが (始めやすさに差があっても) 上達する過程の苦労や努力は変わらず必要だろうと思います。

テニスにはルールがあり、コートの大きさが決まっている。ボールが飛んでくるまでの時間、準備時間を無限に長くする事はできない。「バックハンドの使用は必須」であり、苦手だからでは済ませられない。相手ありきのテニスにおいて「苦手ならバックハンド側を攻めて利用する」のも道理です。

「両手打ちバックハンドの方が上」と思っている方が必ずフォアハンドと同じ位自信を持って打てる訳ではないのは何となく分かると思います。必要なのは自身の上達であり、他人との比較で現状に安心する事ではないと思います。

「打点から腕を振って飛ばそう」というテニス

我々は『打点』を強く意識させられますし、目の前に自分が打つべきボールが来た場合、「手っ取り早く手に握るラケットをボールに当てようとする」のは自然な行動かもしれません。

実際、片手打ちバックハンドのスイングをやってもらうと「打点で」や「打点から」ラケットを振ってボールを飛ばそうとする感じになりやすいと思います。

|  |

「腕の力は弱いから身体全体を使って打て」「体重移動を使え」とよく言われますが実際の動作ではうまく使えていなかったりしますよね。知っていると理解して使えるは違います。

腕の構造とボールにエネルギーを加えるための動作の関係性

指を除き、腕関節で曲がるのは『肩』『肘』『手首』となり、

|  |  |

同時に『上腕 (肩から肘まで)』と『前腕 (肘から手首まで)』は各部にある2本の骨が捻れます。

|  |

手や腕を前に向けて押し進める、力を加える動作を考えてもバックハンド側よりフォアハンド側の方が腕は機能しやすいのが分かります。

|  |

加えて、フォアハンド側とバックハンド側には、準備段階からインパクト前後に向けてラケットを持つ腕の位置が動いていくフォアハンド側に対して、バックハンド側は準備段階からインパクト前後まで身体の前側にあって変わらないという身体の構造から来る動作上の制限、違いがあります。

|  |

総じてフォアハンド側で打つ方が動作は柔軟で融通が効く。予測と厳密な位置合わせをして打たないと即ミスに繋がるバックハンド側に対して、多少雑に位置合わせしても、バウンドや速度が想定と違っても打ててしまうフォアハンド側。多くの方が「バックハンドで打ちたくない。フォアハンドで打ちたい」と感じるのはこういった身体の構造から来る制限、使える機能面の違いがあるのでしょう。

ラケットが届く範囲は『ラケットを持つ腕の肩の位置』に依存する

片手打ちバックハンドを教わる際、強く言われるのが「打点を前に取れ」でしょう。

打点が手前に近いとうまく打てない、力が入らない。だから打点を前に取って力が入る状態でボールを捉えろといった話ですが、個人的にこの説明はかなりの言葉足らずだと思っています。

ラケットの握り方や個人差もありますが、ボールを捉える位置は『ラケットを持つ肩の位置』を基準に「手前過ぎても」「前過ぎても」インパクト前後のラケット面の向き、ボールにエネルギーを加える効果は良い状態にはならない。(問題になりやすい「手前過ぎる」を回避する事だけ強調している感じ)

|  |

これは、手にラケットを握って使う以上、ラケットが届く範囲はラケットを持つ腕の位置に依存するという身体の構造から来る制限が影響するからです。

例えば、テニススクールのレッスンでよく見られる「その場で横向きになってボールを飛んでくるのを待って打つ」打ち方がありますね。

|  |

ボールを打つ手順として「まず横向きになる」と教わる訳ですし、ボールが飛んでくる中で「いつ準備したら良いか分からない。早く準備をして飛んでくるボールを待っていたい」という気持ちも分かります。

ただ、位置を固定した所から準備を始めてしまうと以降大きく動けない。身体が止まるとラケットを持つ肩の位置も固定。ボールとの距離感やタイミングがシビアになる。球出しのボールは打てても速度やテンポの上がった対人ラリーでは途端に通用しなくなる要因になりそうです。

|  |

「足が止まってしまう」状態、「最後まで足を動かせ」みたいな話はこれらに関係するでしょう。

説明のため、少し理屈の話をしてきます。

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象

「ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象」だと思っています。トッププロも初心者も同じ理屈、物理法則の元でテニスを行っているのでしょうし、「漫画の必殺技的な飛び」や「ナダルだから」「打ち方をマネすれば」にはそうする根拠がありません。

ボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』でしょう。「真下を向いたインパクト面から真上にボールが飛ぶ」なんて事は起きません。

相手のありきのテニスを前提 (※) に、ボールを打つ際、望む結果 (今いる場所からどこにどういうボールを打ち、相手にどう返球させるか) を生み出す条件 (インパクト前後のラケット面の状態、ボールに伝わるエネルギー量と伝わる方向性) が作る方法は何でも良いと思います。

体格や能力は人それぞれだし、身体の使い方も違う。「フォアハンドは正解だけどバックハンドは間違い」といった事もありません。

※ただし、相手ありきのテニスだから「次にどういう状況を作りたいか」が前提にない。「何となく」や「ただ強打したい」等は「何でも良い」には入らない。理由なく「確率が下がる」選択をする意味もない。

ラケットには慣性の法則が働く、慣性の力を使う意味

物体であるラケットには慣性の法則 (運動の第一法則) が働きます。

電車の急停車、急発進でおなじみの「止まった物体はその場に留まり続けようとし、進む物体はその直進運動をし続けようとする」特性の事ですね。

ボールとラケットは10cm以上の幅の中で接触して離れていく

我々はボールの打ち方を教わる際、空中の1点としての『打点』を強く意識させられます。「打点で力を加える」「打点で強くボールを潰す」「打点から回転をかけていく」等、ボールを打つと言えば『打点』と思ってしまう感じです。

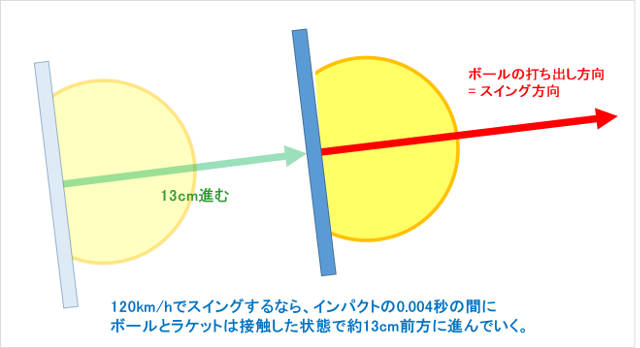

一方、ボールとラケットが接触するインパクトが0.003~0.005秒と言われますね。その数字が正しいかは別としてその位短いという事は確かでしょう。

仮にインパクト時間を0.004秒、インパクト前後のラケット速度を時速130kmとすると「ボールとラケットは接触して離れるまで13cm強も “接触状態のまま” 前進している」計算になるのです。

ボールを打とうとする際に「空中の『打点』でボールが固定され、ラケットが当たる事で唐突にその1点から飛び始める」みたいな事は起きていないでしょう。

142mph Serve – Racquet hits the ball 6000fps Super slow motion

加えて、人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞くので「0.003~0.005秒であるインパクトの瞬間を人が認識し、何らかの操作を加える事はまず不可能だ」と考えます。

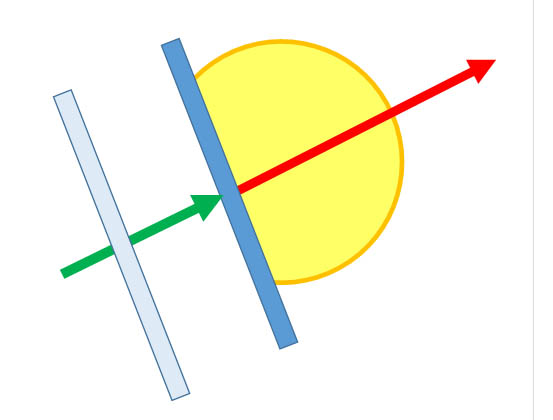

つまり、我々が出来る事は「ラケットをどう加速させ、慣性による直進性を持たせた状態でインパクト前後まで至らせるか」ではないかと思うのです。

慣性を働かせるための “直線的な” 加速距離

「車は急に止まれない」「カーブでは速度を落とせ」の標語通り、物体の加速には直線的な加速区間が必要です。

「フォアハンドは身体の回転で打つ」という表現を聞く事がありますが、それが意味するのは円盤投げやハンマー投げのような動作をしろという事ではないでしょう。こういう動作です。

フォアハンド側動作の特徴である「利き腕肩の移動・前進」を用いながら身体の向きが横向きから正面向きに至るにしてもラケットは身体の周りをぐるっと回る『円軌道』より身体の利き腕側の横で『直線的な軌道』で加速させた方が速度も出しやすくボールも捉えやすいと考えます。慣性による直進性も使えます。

※「身体の右側 (左側) でラケットを振れ」という話を聞くと思います。

|  |

|  |

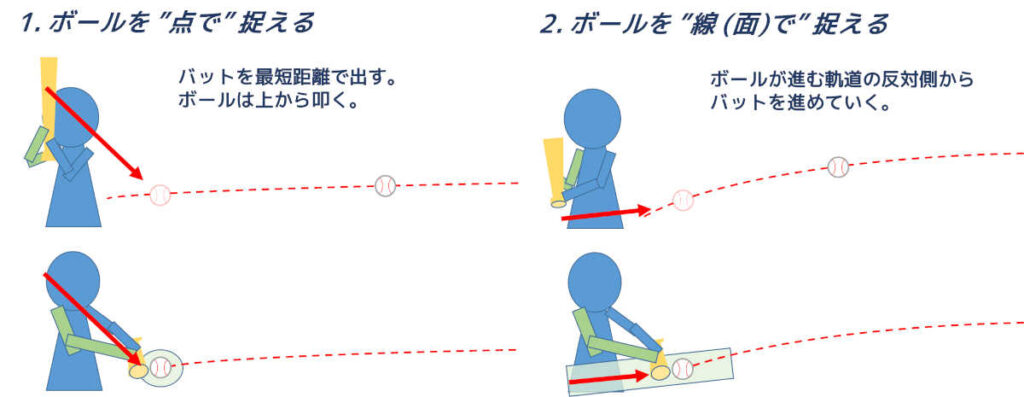

点ではなく線・面でボールを捉える

野球のバッティングでも「点で打つか、線 (面)で打つか」という議論があり、かつての常識である「最短距離でバットを出せ (打点を前に取り、点で捉えろ)」という説は否定されつつあります。(写真やTV放送を見た感覚やイメージではなく、科学的根拠を前提に実際に起きている事象から考えれば妥当な変化かもしれません)

速度と重量を持つボールやラケットは慣性による直進性を持って前進します。(突然、直角に曲がるなんて事は起きない)

進んでくるボールに対してバット (テニスで言えばラケット) を軌道の反対側から進めていき、接触させるというのはとても理にかなった考え方だなと思っています。

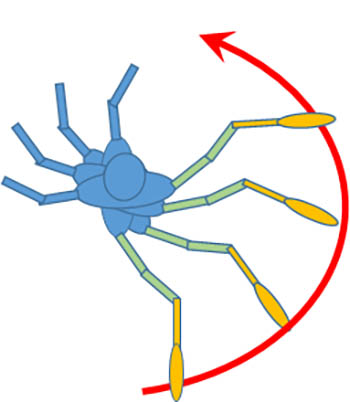

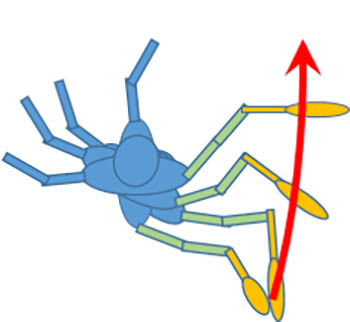

ラグやラケットダウンという状態

ラケットに働く『慣性の法則』より、振り始めの位置に留まろうとするラケットに対し、手に引かれグリップ側からラケットは動き始めます。ラケットが留まろうとする力より引かれる力の方が強いので、ラケットヘッド側はグリップ側を引く手を反対側に引っ張りつつ、真後ろから追従していく事象が起きます。こういう動きです。

これはストロークにおける『ラグ』と呼ばれる手首の背屈、サーブにおける『ラケットダウン』はこれに関係すると考えます。

インパクトまでの動作でボールを飛ばす

ラケットを前進させる方法は「腕を振る」だけではない

「打点で」や「打点から」ラケットを振ってボールを飛ばそうとするイメージを持ちやすい片手打ちバックハンドの導入時ですが、

|  |

実際には踏み込みや体重移動によりボールを飛ばす事もできます。

ボールが飛び回転がかかるのは物理的な現象であり、我々が打つボールの質を決めるのは『1. ボールに加わるエネルギー量』と『2. エネルギーが加わる方向性』の2つ。現象を起こす条件、方法は何でも良いです。

「ラケットを振るな」と注意されるボレーですが、踏み込み・体重移動をうまく使って飛距離を調整する事がありますね。

「ラケットの位置を変える、前進させる、加速させる」事を考えれば「腕を動かす」でも「左右の足、下半身の力、体重移動を使って身体 (肩の位置)を前進させる」でも構わない。

|  |  |

むしろ「ラケットが届く範囲はラケットを握る腕の肩の位置に依存する」「腕の力は弱い」「ラケットに慣性の直進性を持たせるにはある程度、直線的な加速距離が必要」といった点を考えると「腕を動かす」だけに注目するのはわざわざ難しいやり方をしている事になるかもしれません。

インパクト前後までの加速動作でボールを飛ばす感覚を掴む

「ボールを打つ感覚を掴む」という “スタートライン” に立つまでがまず苦労する片手打ちバックハンド。

(テニススクールのレッスンではそれが一般的でも) 「その場で横向きになって飛んでくるボールを待ち構えて “打点から” 腕を振って飛ばそうとする」よりも、

ボールから距離を取った位置から左右の足を使って踏み込み、体重移動を使って「インパクトまでの動作、加速によって作ったエネルギーでボールを飛ばす」意識を持つ方が『片手打ちバックハンドの導入には適している』と個人的には思っています。

| 踏み込みと体重移動で利き腕肩を前進させる | 極端に体重移動と動作のタイミングを感じる練習 |

|  |

踏み込みや体重移動を使って片手打ちバックハンドでショートラリーを打ち合うのはかなり難しいです。前進により前へのエネルギーが強くなり速度が上がる、持ち上がらずまっすぐ飛んでしまう等。

ショートラリーでも「その場でボールを待つ」のではなく都度予測し距離を取る。そしてボールとの距離感を考え、インパクト前後のラケット面の状態、加えるエネルギー量やエネルギーを食わる方向性を意識して練習したいですね。

ハーフボレーですがこういう事が出来るようになってきます。

インパクトまでの動作でボールを安定して捉えられる、飛ばせるようになってきたら、少しずつ左右の足や下半身、体重移動で発生するエネルギー量を増やしていけば良いと思います。

※繰り返しますが「ボールを打つ感覚を掴む」という “スタートライン” に立つまでがまず苦労する片手打ちバックハンド。段階や前提、理屈や動作の確認を踏む手間を惜しみ「強く打つ」だけでは自信を持って打てる日は来ないかもしれません。

補足:テニスは予測が必須という話

テニスにはルールがあり、コートの大きさが決まっています。

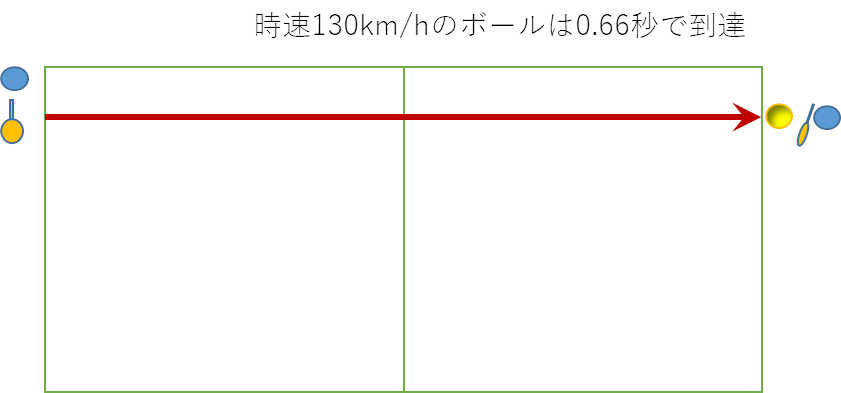

おなじみの公式に「距離 = 速さ x 時間」がありますが、ボール速度を時速130kmとするとベースライン間の距離を約0.66秒で到達する計算になります。(実際にはバウンド等により大きく減速し、もう少し時間はあります)

ダブルス前衛ならもっと準備時間が短くなる。

人の反応速度は速い人で0.2~0.3秒と聞く中で「相手が打ったボールが飛んでくるのを見てから準備する」のでは間に合わなくなるのは想像が付きますね。

「相手の打ったボールを1回は返したけど、次の返球には対応できなかった」という経験があるかもしれませんが1回目にはない「打ち終わって次に備えて準備する」時間が加わる事で間に合わなくなるのでしょう。(「打ったらすぐ構えろ」と言われるのはこの部分)

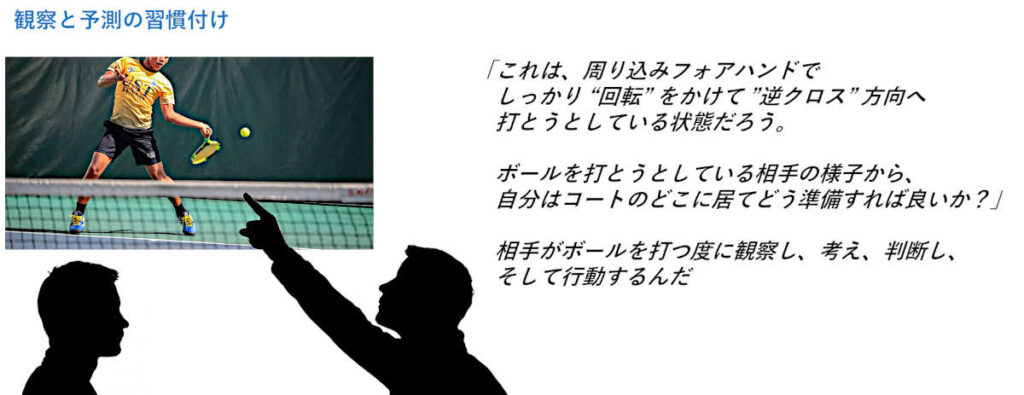

ルールと相手が居るテニスというスポーツを考えた場合、「次にボールを打とうとしている相手を観察し、判断し、予測し、準備する。それを今のポイントが終了するまで続ける」のは必須と言えると思います。

自分の打ったボールを相手がどう追い、どう返球しようとしているか

増田健太郎プロの片手打ちバックハンドについての説明動画

スターテニスアカデミーさんのYouTubeチャンネルで増田健太郎プロが片手打ちバックハンドについてお話されていました。

〇〇だけは絶対真っ直ぐにしろ!増田プロにスピンもスライスもフットワークもとにかく全部教えてもらいました

日頃、見聞きする『片手打ちバックハンドの打ち方』や『うまく打つコツ』の類とはだいぶ違うので、内容に違和感がある、参考になるのかイメージできないという方も居られそうですが、

- インパクトまで(の動作)でボールを飛ばす

- 一度下がった所から飛んでくるボール、バウンドに合わせて足を使って接近してく

- 必ず、皆、「横になる」所から始めてしまう。そうするとボールの接近にインパクトが合わず、距離感が詰まったりしてしまう

- 下がった所から前進しつつボールを捉えればまっすぐ飛ばすのも自然と行いやすくなる

といったお話はここまで述べた内容にも近く、個人的にとても納得感のあるものです。(インパクトを「点」と意識するか、慣性による直進性を利用した「線・面」で捉えると考えるか位の違い?)

- 関連サイト:スターテニスアカデミー YouTubeチャンネル

※増田健太郎プロのデモンストレーションを見ても「球出しコーチが打つ前には下がっている」のが分かりますね。コーチが打つ様子を観察し「この辺りにこういうボールが来るだろう」と都度判断し、どの位下がってそこからどう動くかを予め案として持って居られるのだと想像します。